Este sol que asesina, esta sombra que no cobija, este aire que no corre, este calor asfixiante, este puro que no arde. El olor a sal marina que no llega hasta Sevilla, los lunes sin pescado, el pescado por las nubes. El aire desacondicionado, las canillas al aire, la sombra que no refresca, la gorra calada, la camisa que chorrea. El aliento que escasea, la vista que flaquea, el pulso firme, dentro de un orden. El dormir que tanto cuesta, los sueños que se fragmentan, los deseos que no se cumplen. La monotonía del café con sacarina, el calor sin calorías, la leche desnatada. La pensión que no llega al día veinte, la nevera con la luz apagada, los tirantes que aprietan, la lotería que nunca toca, el tensiómetro sin pilas. La espuma esponjosa, la Cruzcampo bien fresquita, el sudor espeso, el alma de “mi arma”.

La edad que no perdona, la felicidad de otros tiempos, la miseria sobrevivida. El futuro cada vez más pequeño, la juventud lejana, las arrugas que no desaparecen. Los amigos que no lo eran, la traición asimilada, la energía gastada. La familia ¡ay la familia! la familia… La felicidad de los “rodríguez”. La ausencia de los que se fueron, la soledad de los que se quedan, los que no te recuerdan, los que no se acuerdan. Los que no descuelgan el teléfono, los que están colgados del teléfono, los que van a alguna parte, los que no van a ningún sitio.

El parque de atracciones urbanas, las colas monumentales, los abanicos y las paellas de plástico, el “tipical spanish”, los selfis redundantes, la poca vista de los tomavistas. El casticismo impostado, el clavel a traición, los guiris en manada, el agua embotellada de “gran reserva”. La gitana que taconea sobre una tarima, el tío que imita a Camarón, el olor a adobo de la calle Tetuán. Las tiendas de recuerdos para poner sobre el televisor, los televisores que no permiten tener recuerdos. El banco sin sombra, el banco que cobra por todo y también bien por nada.

La cosa que está fatal, los tontos por metro cuadrado, el caballo sobre el que galopa la ignorancia, la intolerancia desbocada, la bolsa o la vida que llevamos. Las esencias sin sustancia, las contradicciones que se pelean unas contra otras, la vida larga o quizá demasiado corta. Los jóvenes que no levantan cabeza, los que no levantan la cabeza. El éxito que nunca llegó, el asco que dan ciertos triunfadores, el respeto que unas veces sí y otras no. La esperanza que no se pierde, el anhelo que se extravía, el deseo siempre secreto. Los castillos en el aire que en realidad eran de humo, el mundo que se quedó frío sobre la mesa sin que le diera un mordisco. Los ojos de un marrón tan profundo que desparecieron de tanto mirarlos.

Esto es lo que me podría haber contestado, o no, un señor mayor que me encontré una calurosa mañana en el centro de Sevilla, si yo le hubiera preguntado algo. No le dije nada, no dediqué un minuto a “perder el tiempo” con él. Habría aprendido mucho, o no, de alguien tan vivido. Le pude haber preguntado ¿Qué piensa? ¿Qué le molesta? ¿Cree que hace más calor que antes? ¿Y la familia, qué tal la familia? (el diablo hace las mejores preguntas).

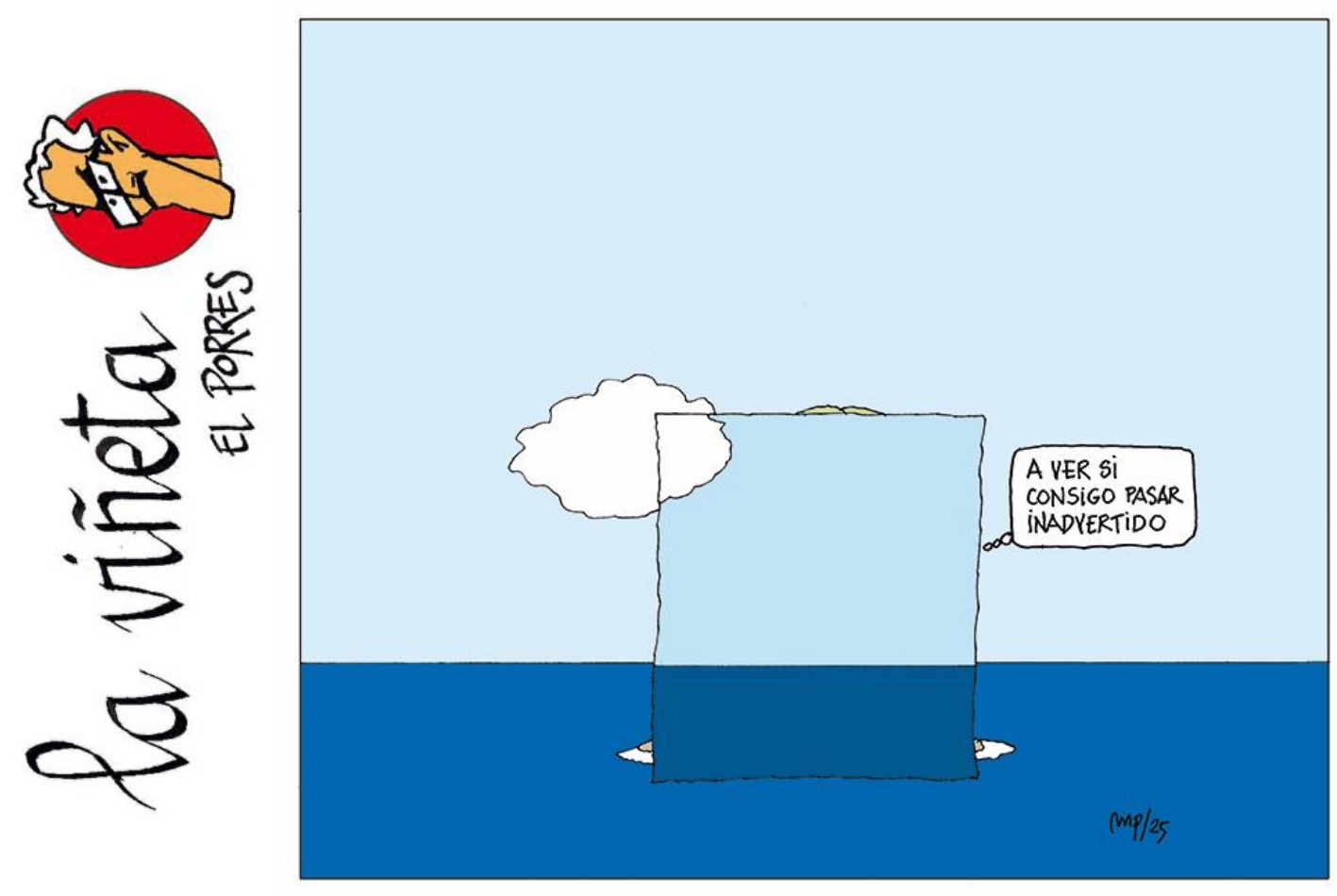

En lugar de empatizar con la plática pausada, le hice una foto de la que no se dio ni cuenta. Naturalmente no le robé el alma, normalmente las fotos no hacen daño. Tampoco le di nada, él me regaló inconsciente una fracción de vida, un instante irrepetible, un recuadro para el recuerdo. Como si fuese el hombre invisible, nadie notó mi presencia, ni cuando llegué, ni cuando me esfumé.

Seguí mi camino entre la gente, imaginando preguntas a respuestas nunca formuladas. Los silencios hablan con voz profunda, trato de captarlos, de atrapar el tiempo con mayor o menor fortuna, de fijarlos más allá de la retina, en una operación numérica de ceros y unos, en formato Jpeg y Raw. En esos códigos numéricos, este señor desconocido siempre estará a punto de fumarse un enorme puro, mientras escucha un chascarrillo del tipo de la carnicería.

El tiempo no se deja atrapar por muy despacio que corra. Solo cabe en los discos duros y en los cerebros blandos.