En los tiempos de la niebla y el vaho, el gris se imponía. España era una gran pirámide de roca granítica en cuya cúspide se sentaba un general regordete con voz aflautada, también gris, como todo lo demás. Todo el país era un inmenso cuartel perfectamente jerarquizado. Como había muchos estamentos y graduaciones, para distinguir a unos de otros lo más práctico era ponerles uniformes. Gracias a eso, uno podía evitar meter la pata por no “saber con quién se estaba hablando”. Militares y bomberos, curas monjas y monaguillos, falangistas y requetés, barrenderos y serenos, enfermeras y azafatas, guardias civiles y policías armados, carteros y conductores de tranvía, en todos ellos era fácilmente reconocible el oficio y el escalón en el que se encontraban. Todo aquel que tuviese algo de poder, lucía en la cabeza una gorra de plato, salvo los beneméritos guardias y los pastores de ovejas cristianas.

Al parecer, la gorra de plato imprime carácter, eleva al individuo a un rango superior, alejándolo del mortal suelo. Desde las alturas, a la sombra de una visera, se ve la vida de otra manera, se pueden dar órdenes sin esperar réplica. Son especiales los que llevan este tocado, de hecho son los elegidos para el ordeno y también para el mando (habitualmente por otros con gorra más imponente). Transforma al que la lleva de tal forma, que acaba siendo el individuo el que es llevado por la prenda. Obra maravillas en el porte y la seguridad que tienen en sí mismos. Basta con ponerle una buena gorra de plato al botones Sacarino para que se convierta en almirante de la armada.

No es lo mismo que un tipo te diga dónde aparcar, a cambio de unas monedas, que te lo indique un “militar de alta graduación” con mando en la plaza. La trasformación, la mímesis, se produce de forma inmediata. En el acto se olvida a los que le ayudaron en horas bajas, a compañeros y a amigos (teniendo galones para qué se necesitan amigos) no se recuerdan los humildes orígenes de los que se procede. El cuello reacciona inmediatamente, estirándose tanto, que ya no se ven las puntas de los zapatos, ya no se mira para abajo. Un jefe que se precie, no departe con los ahora mindundis de sus subordinados, es cuestión de nivel. El autoritarismo se parece mucho a la autoridad, pero no es lo mismo, como no es lo mismo el uso que el abuso. Ya lo dice el refrán: “Ni pidas a quien pidió, ni sirvas a quien sirvió”.

Hay también una costumbre en los jefes mediocres que está muy extendida, rodearse de gente aún más mediocre. Es una cuestión de contraste. Así, el jefe siempre será más listo que sus súbditos. En el país de los enanos, el bajito es pívot de baloncesto. A ver quién discute con alguien que tiene el poder de hundirte, aunque no sepa dónde tiene el ombligo derecho, lo último que oirá siempre es “sí, señor, como usted diga”. Suelen cogerle cariño los poderosos al poder, a las gorras de plato y a las medallas, tanto que nunca se conforman. Cuando la sed se convierte en vicio, trepar por la escalera es el único objetivo, claro que el esfuerzo de dar codazos da mucha más sed, tanta que no se calma ni llegando a lo más alto. Cuanto más alto se sube, hay menos competidores, pero con más mala leche.

El poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, pero desgasta, especialmente al que no lo tiene. Así, entre poderes y la falta de los mismos, el ser humano tiende a ejercer su autoridad por pequeña que sea, la mayor parte de las veces de forma mezquina, solo para sentir que puede hacerlo. Justo ahí se ve la talla moral de las personas, si son enanos que pudieron ser gigantes, gigantes que no saben que son enanos, enanos que no saben que son gigantes o enanos que no saben que son enanos.

Envidia cochina, piensan los que suben, sin saber que no es lo mismo mandar que liderar, crear que criticar, reconocer méritos ajenos que apoderárselos, reconocer errores propios que endosárselos a los subordinados.

Yo no tengo poder sobre nada de lo que me ocurre, pero sí sobre mi memoria. Recuerdo las mañanas grises camino de la escuela y los capotes grises que llevaban policías grises, caminando altivos por la acera, mirando con desprecio a la gente. Días de niebla en blanco y negro, de estúpidas jerarquías y autoridades uniformadas.

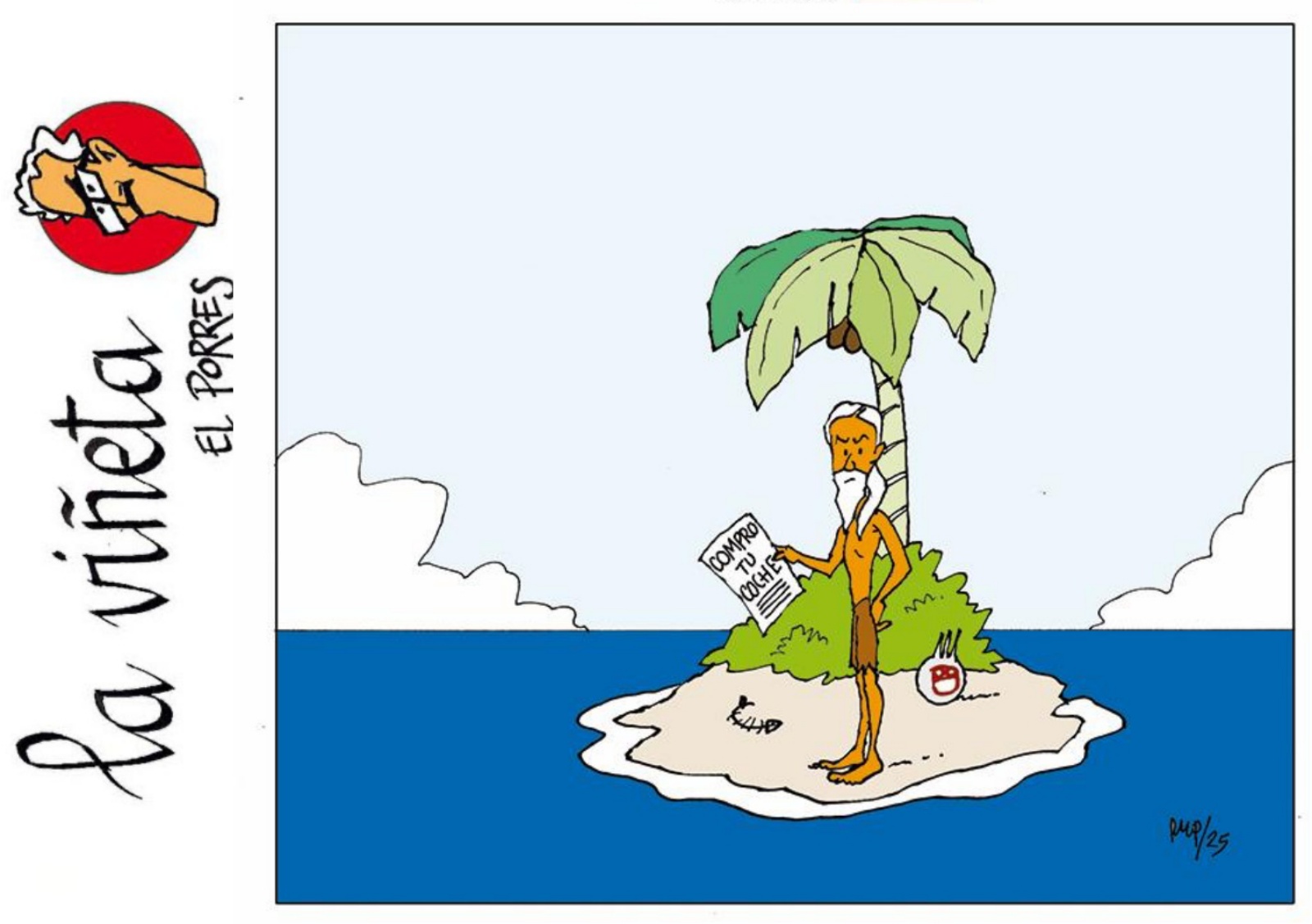

Ya no hay uniformes grises, pero la gorra de plato sigue estando en el espíritu pequeño de individuos pequeños, que no son nada sin el poder que detentan.