Como en el tango de Gardel, vuelvo a mi tierra, a mi pequeña patria, con la cabeza plateada y la frente marchita por el tiempo. En realidad no vuelvo a la ciudad que habita en mi mente, deformada a mi antojo con el correr de los años, transformada en un lugar idílico. No vuelvo a una ciudad que nunca existió, sino a otra parecida, una ciudad real que ha seguido su curso sin mí. Con su sístole y su diástole, late a un ritmo que no marca lo deseable, sino lo posible. Muchos de sus ciudadanos actuales son incapaces de imaginar cómo fue en otros tiempos, como yo tampoco podría imaginar el mundo en el que vivieron mis antepasados. Las ciudades no están hechas de mortero y ladrillo, de hormigón y madera, sino de vidas superpuestas que se van moldeando con los devenires.

Uno habla de su calle, su barrio, su ciudad o su pueblo con un sentimiento de pertenencia, como si fuese dueño de los árboles, las farolas o los edificios que los conforman. En el amor siempre hay un sentimiento de posesión. Elogiamos los paraísos perdidos con la misma pasión con la que antes los criticábamos. No recuerdo haber amado tanto a mi ciudad cuando vivía en ella. Somos como niños que ignoran un juguete hasta que alguien se lo quita y entonces rompen a llorar.

Camino por la calle y me veo de lejos, pero sin ser yo mismo. Veo a un yo que nunca se marchó, quizá por falta de curiosidad, tal vez por miedo a perder su identidad o porque sus anhelos estaban colmados. Es evidente que ese yo no soy yo, aunque tomar la decisión de irme me costó años. Retrasé lo inaplazable hasta que concluí que mentalmente ya me había ido hacía mucho tiempo. Hubo pena mezclada con rabia cuando la vi alejarse en el retrovisor, pero quería volar lejos. A menudo tengo la sensación de que se deshizo de mí. Supongo que cuando me fui no dejó escapar una lágrima, más bien un suspiro de alivio, aunque lo más probable es que ni siquiera fuese consciente de mi partida.

Vuelvo de visita, pero me siento un turista accidental al que nadie conoce, al que nadie para por la calle salvo para venderle algo. Hubo un tiempo en el que fui popular o al menos eso creía yo. Hoy ya no hay camareros que sepan cómo me gusta el café, ni kiosqueros que me guarden el periódico. Alguien se esfuerza en explicarme un localismo, como si esta fuese mi primera estancia en la ciudad. Entonces la nostalgia se adueña de mí y pienso que mi única patria, la auténtica, es mi infancia. No se debe volver al lugar en el que se fue feliz.

En aquella ciudad inabarcable yo era pequeño pero mi mundo era inmenso. No había enfermedades ni ausencias definitivas. El mal existía en las películas, en mí sólo apareció a partir de ser instruido en la catequesis. Lo bueno es que la culpa se pasaba rezando unas avemarías y unos padrenuestros. Para los pecados de otros existía la justicia divina, así que nada me preocupaba, ventajas de ser un niño. Tengo la sensación de haber sufrido un robo, que sustituir la niñez por la edad adulta es una estafa.

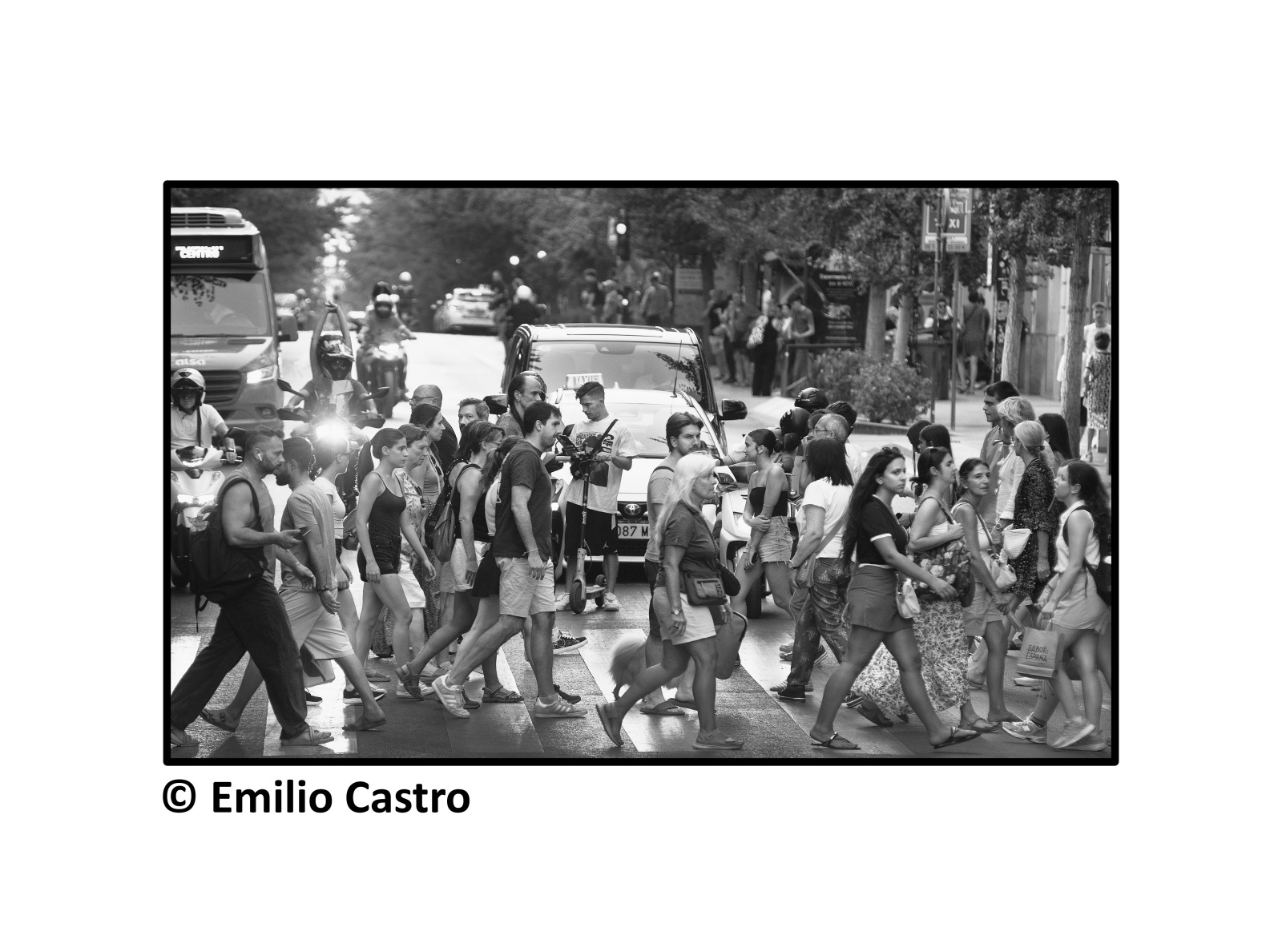

Las ciudades están llenas de laboriosas hormiguitas que se mueven rápido deseando trepar a lo más alto. La maquinaria urbana consume deprisa las pequeñas vidas de la gente en un mercado en el que todo se vende, todo se compra. Siempre ha sido así desde que el tiempo es oro y el oro lo es todo. Un diapasón invisible marca el compás de los semáforos, los muñequitos parpadeantes, los pitidos para invidentes que simulan pajaritos, piu, piu, piu, piu, ordenan el tránsito. En los pasos de cebra se cruzan los caminos adoquinados de los urbanitas con la coreografía sincopada del desorden. Cada persona es como un ñu vadeando del río Mara en el Serengeti mientras los cocodrilos esperan hambrientos su oportunidad. Los turistas acumuladores de selfis se trenzan con los operarios, glóbulos rojos que oxigenan el torrente vital de la sangre de la urbe aunque los jubilados cazadores de obras y los adolescentes son los verdaderos dueños del espacio.

Creo que tengo los huesos de hormigón. Por eso en esta ciudad, que no me pertenece como tampoco me ha pertenecido ninguna otra, encuentro rincones sin importancia para nadie salvo para mí. Al igual que ella estoy hecho de recuerdos, la mayoría buenos, los malos los mató el olvido. Mi pasado se repite en bucle en cada esquina de mi ya desconocida tierra. Allí se reviven mi primer beso, mi primera foto, miles de risas y mis queridos ausentes. Mi ciudad es como todas, cambia para seguir siendo la misma jungla de asfalto, ruidosa y febril, vanidosa y despiadada, hermosa y cutre, pero no puedo engañarme, la amo.

Sufro de melancolía.